銀座のクラブの歴史を語るなら・・・

江戸時代からの銀座のお話に遡らせていただきましょう。

少し長くなりますが、最後までお付き合いください。

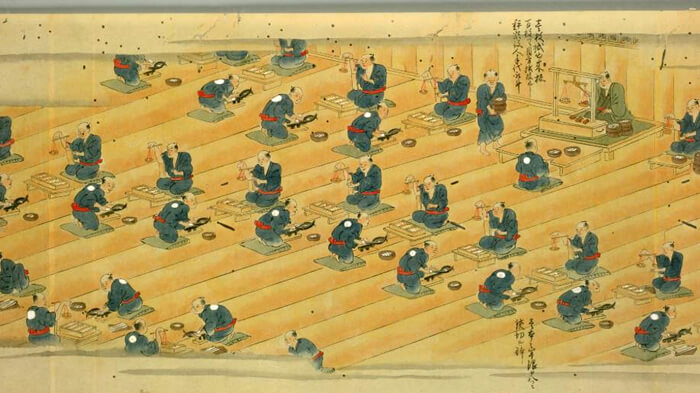

江戸時代・徳川幕府の直轄事業・銀貨を製造をしていた銀座

江戸時代に「銀貨幣鋳造所」として銀貨を製造していた場所が「銀座」と呼ばれていました。

当初、幕府直属の銀座は現在の静岡県に設置されていましたが、1612年に江戸に移転されました。その後、銀座は江戸、京都、大阪、長崎にも設置されましたが、1800年に江戸に統一されることとなります。

当時の町名は新両替町と呼ばれていました。

銀座発祥の地の石碑はティファニー銀座本店(銀座2丁目)のあたり

現在の銀座四丁目交差点周辺は、江戸時代から国内で最も地価が高いエリアとされています。

銀座が高級クラブの集まる地域として知られるのは、元々お金を作っていた場所という背景が影響しているのかもしれません。「銀貨を製造していた歴史ある地」に、多くの人が集まり、景気の良い場所として認識されていったことが高級クラブの発展に繋がったとも考えられます。

お金を生み出す場所には自然とお金を持つ人々が集まるものです。銀座が高額な消費が日常的に行われる地域として定着したのも、不思議ではないと言えるでしょう。こうした土地の特性が、後の高級クラブ文化の原点となったのではないでしょうか。

銀座巻物(出典:国立国会図書館所蔵)

大災害を経て復興へ

クラブが誕生するに至った銀座。

きっかけになったものとは?

クラブが誕生するきっかけとなった銀座。その発展の背景には、大きな災害がありました。

1657年の「明暦の大火」や、1872年の「銀座大火」など、銀座は幾度も大規模な火事に見舞われています。当時、木造家屋が主流だったため、小規模な火事は頻繁に起こっていましたが、1872年の銀座大火では「銀座全体が消失」と言われるほどの被害を受けました。

この銀座大火を機に、「火事が起きにくい街を作る」という明治政府の意向で「銀座煉瓦街」計画が立ち上がります。この計画により、1877年頃には耐火性の高い街づくりが実現し、交通の利便性も向上。銀座は商業地として大いに賑わうようになりました。

さらに1923年の関東大震災によって、大きな被害を受けたのですが、「煉瓦街」の建物の1階部分の多くが無事でした。これにより銀座の復興が迅速に進みました。明治初期から発展を遂げた銀座は、多くのお金持ちが集まる豪華な街へと変貌し、やがて高級志向のクラブが似合う土地柄を形成していったのです。

2日間に渡って燃え続け、江戸全土の約6割が消失し、死者10万人以上を超える大惨事となりました。

そして、復興にかかった費用は膨大さゆえ、幕府の財政を悪化させることとなったのです。

1657年の明暦の大火は、1666年のロンドン大火、1664年のローマ大火と同規模として、歴史上世界三大火災の1つとされています。

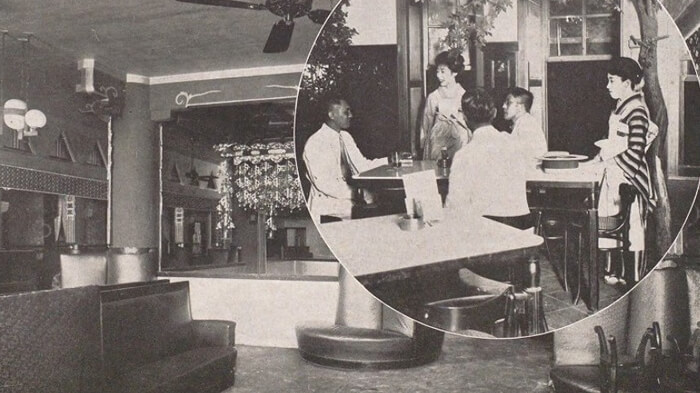

銀座のカフェー・タイガー(出典:大東京写真帖 1930年)

現代のクラブ!?銀座にカフェーが登場

接客がビジネスに!

たしかな賑わいをみせた銀座。

昭和初期、銀座に「ネオン街」が形成され始めたとされています。これは、夜の人通りが増え、歓楽街としてのエリアが発展していく過程でした。

その中で、高級志向のお客様を対象としたお店が、のちに「クラブ」へと発展していきました。

「ネオン街って戦後以降にできたものじゃないの?」と思っている人が多いと思いますが、さまざまな文献によると、そうでもないようです。

この頃には「お酒や女性に癒されたい」という男性の願望が、叶いやすくなっていたのだと言えます。大衆に求められた結果、そうしたお店が次々と生まれたようです。

(そもそももっと俗っぽい「ホストクラブ的なお店」は、江戸時代の頃には既に存在したと言われています。遊郭などは有名ですよね。)

ところで昭和初期~戦前頃の銀座などでブームになっていたのが「カフェー」です。現在の喫茶店とは異なり、アルコールも提供する華やかな雰囲気のお店でした。

そして、「カフェータイガー」(1924年開店)は象徴的なお店の一つです。この頃から、現在の銀座の高級クラブの定義となる、基礎概念が確立し始めてきたのではないでしょうか。

カフェータイガーのアピールポイントの一つが「女性給仕の濃いサービスと美貌」だったそうですから、現在の銀座高級クラブにも通じる部分がありますね。

ちなみに「女性給仕」のことをホステスと呼ぶ場合もあったそうです。これはもう、ほとんど現在のクラブだったと言っても良いのではないでしょうか。

また、「カフェータイガー」のホステスさんは、30名ほどの女性が在籍していたようで、ほとんどが16~25歳くらいの女性であったそうです。

現代で言えば、中箱規模の店舗の広さくらいに相当するようですね。

現在の高級クラブのホステスさんの平均年齢は、20代半ばくらいの女性が在籍しているお店が主流ですが、「カフェータイガー」は、10代半ばになれば一人前という風潮が強かったようで、現代の高級クラブと比べると、当時のホステスさんは非常に若い印象です。

余談ですが、現在では18歳以上(店舗によっては20歳以上)でないとクラブで働くことができません。

カフェータイガーとカフェーライオン

ちなみに、「カフェータイガー」には、ライバル店が存在していました。

それは「カフェーライオン」というお店です。この「カフェーライオン」も当時かなり有名だったとのことです。

「タイガーとライオンのどっちが勝つんだろうね?」

と、銀座エリアを知る多くの人々から注目を集めていたそうです。

さらに言うと、1928年の有名歌唱曲である「当世銀座節」では両者を指して「虎と獅子」という歌詞が出てきました。

勝敗の行方ですが、当時カフェーライオンはホステスさんに対する扱いがスパルタ(雑で厳しい教育)で、ちょっとしたことでホステスさんを解雇していたようです。

カフェーライオンを追い出されたホステスさんは、どんどんカフェータイガーに流れていったのだとか。そして「虎VS獅子」の争いは獅子(カフェータイガー)の勝利となったそうです。

現在、銀座の高級クラブの多くは「初心者歓迎」「業界未経験者歓迎」のところが多いなど、全体的に見て「ホステスさんにかなり優しい」という雰囲気のように思われます。

しかし現在、実際に繁盛している高級クラブでは、採用時点で、厳しい採用基準に沿って女性を採用していることもあり、ホステスさんにスパルタで当たることがありません。現在の銀座の有名高級クラブでは、採用する際の人を見るレベルは、かなり高いと言えましょう。

話を戻すと、当時のカフェーライオンは、採用については比較的甘く、年齢をクリアした女性であれば、誰でも採用される傾向にあったのではと推測できます。

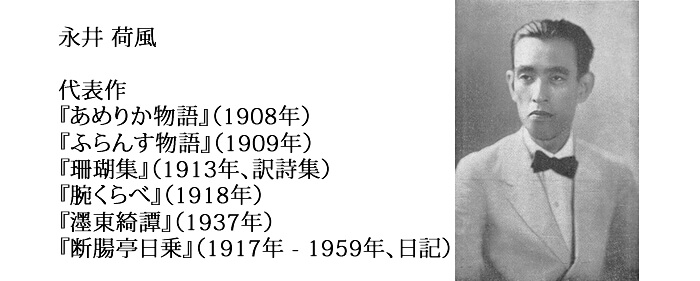

カフェータイガーの常連客だった永井荷風

さて、カフェータイガーの常連客は、当時の作家である永井荷風が有名です。永井荷風は、親しくなったホステスから500円(現在の200~300万円相当)をせびられたことがあるとか。

その後、彼はカフェーをテーマにした小説を執筆し、「好きでもあり、嫌いでもある」という複雑な心境を描いています。

永井荷風 (出典: Wikipedia )

現在、高級クラブで数百万円(一度の飲食代金で)使うお客様も少なくはありませんので、富裕層にお金をせびるホステスさんがいるかもしれませんが真相はいかに・・・。

ちなみに、1929年の調査では、銀座には約600店舗のカフェーやバーが存在していたとされます。当時のカフェーのほとんどは「アルコールや料理なんて申し訳程度でいい!とにかく美人店員だ!」というノリだったそうです。

現代の高級クラブのような「ボトル1本で日本人の平均月収が飛ぶ!」ようなお店は、ほぼなかったのではないかと思われます。

銀座四丁目交差点 1958年

第二次世界大戦後の銀座のクラブ

戦後の復興によって

さらに活況となった銀座。

第二次世界大戦が始まると、さすがに銀座の華やかさも次第に失われていきます。

東京大空襲が原因で、東京は壊滅状態になりますが、銀座7~8丁目辺りは比較的建物が残っていたので、そこから銀座は復活していきます。

終戦記念日は皆さんご存知の通り、1945年8月15日ですが、それからわずか1年後の1946年には、銀座には徐々に高級志向のお店が誕生していきます。これらのお店の主な客層は米軍関係者であり、戦後の混乱期にあっても、経済的に豊かな彼らが銀座の街を支えたといえるでしょう。

その後、1964年頃のみゆき族、1970年の歩行者天国、1971年のマクドナルドの開店など、銀座の勢いはどんどん高まっていきます。

60~70年代の出来事はクラブとは直接関係ありませんが、これらの動きが銀座全体の地位を押し上げ、現在の「高級クラブの街」としてのイメージを形作る基盤となったのは間違いありません。

なにせ、当時の米軍関係者それぞれの懐事情については想像に難くはありませんし、経済復興に関わった方々は、一種のバブル景気の最中にあったとも言えるでしょう。

銀座 数寄屋橋 1958年

1964年頃から一躍注目を集めた「みゆき族」は、銀座の歴史上では短期間の存在でしたが、日本のファッションやストリートカルチャーに影響を与えました。

当時「みゆき族」というのは、現在の銀座の「みゆき通り」に集まって「俺たちは自由だ!」という精神のもとに、イマドキ(その頃のですが)のファッションなどを楽しんだり、街をただ歩いていたりした人々のことです。

既成の秩序などにとらわれずに、自由な考え方を行動で示してきた人々に命名されたようですね。

彼らは比較的、品行方正だったと言われていますが、1964年は東京オリンピックの年ということもあり、1964年の東京オリンピックを機に警察の取り締まりが強化され、ブームは短期間で終焉を迎えました。みゆき族の思想や影響は、その後の日本全体に影響を残しました。

1998年には「銀座ルール」が制定され、街並みの美観や景観保護を目的とした建築規制が始まりました。

銀座の地は、銀座を愛する人達が「自分たちでしっかりした地域にしていこう」という意識が非常に強く、その証拠として銀座の街全体が本当に美しいです。たとえば、並木通りの綺麗な歩道や、整備された銀座通りに、その情熱が示されているのがわかります。

高級クラブが立ち並ぶビルもきれいに整っています。

銀座 歩行者天国 1971年

銀座が各分野の高級志向の代表格として独自のポジションを築き始める

バブル崩壊後の閑散市場 (出典:ジャパンアーカイブズ) 1992年

現在の銀座としての地域独自の

特色は1970年代から築かれていった。

1970年代に入ると、銀座は高級志向の街としてのポジションを確立していきます。一方で「大衆的な繁華街」の座は新宿へ、「若者の街」としての役割は渋谷や原宿へと移り、それぞれの地域が独自の特色を築いていきました。

その中で銀座は「高級クラブや高級志向の商品を取り扱う街」として独自の地位を確立していったのです。

この時期から、高級志向の商品を取り扱う高級百貨店や、海外高級ブランドショップなど、一流企業なども増え始めてきました。

「若者の街」としての役割は渋谷や原宿へと移り、それぞれの地域が独自の特色を築いていきました。銀座は「高級クラブや高級志向の商品を取り扱う街」として独自の地位を確立していったのです。

実際、クラブの数は、この時期からどんどん増加していき、バブルが終わる1980年代後半~1990年にピークを迎え、その数は大小合わせると約3000店にまで膨れ上がりました。

経済の絶頂期であったバブル期に高級クラブが一気に増えたのも頷ける理由でしょうか。

銀座高級クラブが減り始めた!?

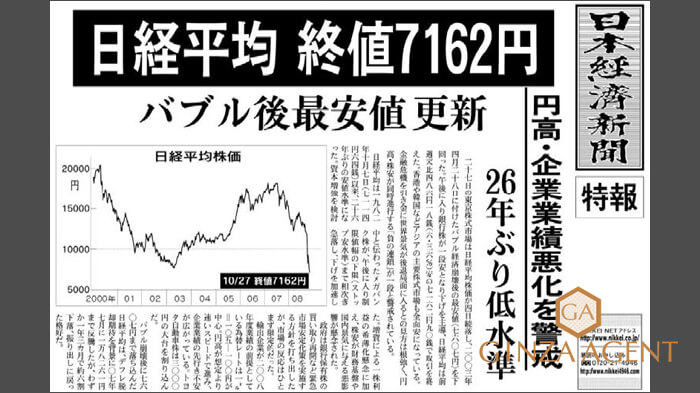

日本経済新聞 2008年10月27日

経済の動向によって

銀座の街は影響を受けやすい!?

1991年~1993年頃にバブルが崩壊し、そこからは徐々に銀座の高級クラブの数が減り始めます。

バブルが弾ける前までは、盛んにテレビや新聞などで「不動産の価値がすごい!ホントにすごい!」と伝えられていました。冷静に状況を見ていた人々の中には「土地価格の急上昇は危険なのでは?」と警鐘を鳴らす声もありました。

そうこうしているうちにバブルが崩壊。それは「経済レベルが下がる人が増加する」ということです。「高級クラブに通うことができるほどの経済的余裕がある人々」が激減し、高級クラブで遊ぶ層が一気に減ってしまったのです。

バブル崩壊後に少しずつ景気が回復していくわけですが、2008年に起きたリーマンショックの影響で、さらに銀座の高級クラブは減少していったのです。

現在では銀座のクラブ数は全盛期の約半分、約1500店ほどにまで減少しているとされています。

もちろん、景気が良くなればクラブが増え、悪くなれば減るという単純な比例ではないものの、「景気が良くなれば銀座のクラブは増え、景気が悪くなればクラブは減る」と言えるのではないでしょうか。

東日本大震災 2011年

東日本大震災と銀座の高級クラブ

GINZA SIX

社用族が激減されたとする

2011年。

景気とは直接的な関係のない出来事によっても銀座のクラブは減少しました。それは、2011年に起きた東日本大震災です。

震災後、多くの企業の上層部が被災地支援や復興対応に追われ、クラブに足を運ぶ時間がなくなったことが影響しています。

当時の社会的なムードとして「震災直後に遊ぶのは不謹慎だ」という雰囲気が広がり、仕事の延長としての接待であっても、クラブを利用することを控える動きが強まりました。

こういった世間の潮流によって、高級クラブのみならず「大金を使う娯楽」に興じる人は少なくなっていたとされています。

同年のゴールデンウィーク頃には自粛ムードが薄まりましたが、客足が戻らないクラブが少なくなく、店舗の閉店が後を絶ちませんでした。

経営手腕が求められる高級クラブでは、他業種へに活路を見出したオーナーも多かったとのことです。

現在の銀座

これからも進化する銀座の街。

銀座の一角に夜の繁華街がある不思議な街。

バブル崩壊後から現在に至るまで、「ニュークラブ」と呼ばれる比較的リーズナブルなお店が増加し、大衆的な需要を取り込む動きも見られました。その一方で、高級クラブの経営は堅実さを増し、現在も一定の地位を保っています。

特に、バブル崩壊以前から営業を続ける老舗高級クラブの「底力」は注目すべきものがあります。こうしたクラブには経済危機にも影響を受けない顧客層が多く、客足が落ちることはほとんどなかったとも言われています。

お一人様が支払う平均客単価は数十万円以上。そして、ホステスさんのお給料も平均30,000円~50,000円とも。クラブに必要とされている要素は多岐にわたります。

- ときには娯楽。

- ときには、仕事上の接待。

- 時には、プライベート。

寛ぎと癒しの空間として、おもてなしの時間を提供しています。

各人の訪れる理由はさまざま。

銀座の中心地にある、アミューズメントのエリア。

まさに日本の文化とも言えるでしょう。

銀座の高級クラブは、経済の浮き沈みによる影響を受けつつも、その歴史と魅力を絶やすことなく今後も輝き続けるのではないでしょうか。

まとめ

銀座高級クラブ・ホステス志望者の未来は明るいのではなかろうか!

貴女へ自信をもってオススメする街

それが銀座。

1612年に江戸に銀貨幣鋳造所・銀座が置かれる。

↓

大火事で復興を繰り返し、江戸が発展していった。

↓

明治2年(西暦1869年)は幕府の崩壊によって、銀座が町名になる

↓

1920年代にカフェーができた

↓

戦後に現在の高級クラブのような高級志向のお店が誕生

↓

経済的危機を体験

↓

現在

まとめるとこのようになります。

今後の銀座高級クラブ界隈の行方は、景気に左右される部分もありますが、時代の経済状況に関係なく、ビジネスで成功している人々の存在こそが、銀座の繁華街を活況に導いている要因と言えるでしょう。

だからこそ、景気の良いエリアに人が集まりたくなる真理と、そこに抗えない魅力が生まれるのではないでしょうか。

銀座エージェントは、銀座の高級クラブは、まさに日本を代表する文化の1つだと確信しています。

貴女にも銀座の魅力を知っていただきたいと思っています。