- 1. 貴女が対人コミュニケーションの秘密を求めるなら

- 2. 「この人は何を言っても大丈夫」と思われた瞬間、扱いは雑になる

- 3. 「あえて話しかけない時間」を意図的に作れる人は、人間関係の主導権を獲得しやすい

- 4. 相手の発言をすぐに肯定すると、主導権を握れなくなります

- 5. 相手に「言い訳の余地」を与えない人は、関係が長続きしません

- 6. 人は「雑に扱った相手」より、「丁寧であろうと無視した相手」に強い悪意を抱きます

- 7. なぜか相手が緊張感を持つ人は、何が違うのか

- 8. その場にいる人より、「今ここにいない誰か」を大事にする人は信用されません

- 9. 「理解したふり」をせずに、あえて聞き返すことで距離が縮まります

- 10. 相手が「話した内容」よりも、「話さなかった内容」をあとで拾って返すと信頼されやすいです

- 11. 相手が「同じ話を2回した」ときこそ、態度を一段上げるべきです

- 12. 会話の中で「笑わないポイント」を持っている人は、芯のある人として見られます

- 13. 場の「雑談の方向性」を変えられる人が、実権を持ちやすい

- 14. 「それ、誰かも言ってた」と返す人は、自分の影響力を無意識に下げています

- 15. 自分が話した内容を先に「オチづけ」してしまう人は、軽く扱われやすくなります

- 16. 「無難に共感する」より、「違う視点を挟んでから肯定する」人が信頼を得ます

- 17. 自分の話を止められたときの態度で、その人の立場が確定します

- 18. 冗談に一度だけ「真顔で返せる人」は、会話の主導権を握りやすくなります

- 19. 誰とでも仲良くしている人は、必ずどこかで「下の立場」になります

- 20. 「話を切り上げる権利」を先に使う人が、会話の主導権を持ちます

- 21. 目の前の人の「セルフイメージ」を肯定する人は、信頼されます

- 22. 先に「こだわり」を口にした人が、その場の空気をつくります

- 23. 相手の「考え方のミス」をすぐに指摘する人は、自分の立場を下げています

- 24. 指示がなくても動ける人は、相手を「気を使う側」に変える

- 25. 信頼される接客は体験で語る事が大事です。抽象的な話だけでは人の動きは鈍ります

- 26. 早口になる人は、「自分の価値に自信がない」と無意識に伝えてしまっています

- 27. 「自然に仕切れる人」は、全体の空気を制する力を持っています

- 28. 「誰と話すかを自分で選んでいる」という雰囲気を持つ人は、黙っていても主導権を確保します

- 29. 「謝る前に理由も説明できる」人は、信頼も主導権も失わない

- 30. あえて全部を話さない人の方が、関係の主導権を持てます

- 31. 相手の「名前を呼びかけない人」は、関係の主導権を取りやすい

- 32. まとめ

貴女が対人コミュニケーションの秘密を求めるなら

銀座の一流有名高級クラブで働くホステスの中には、類まれなコミュニケーションの達人が存在します。彼女たちは美しい…。しかし、ただ美しいだけではありません。彼女たちが自然に盤石な立場となり、一目置かれる存在として見られてしまう理由は、「気がつけば信頼されるコミュニケーション力」を発揮し、「相手への理解」を心理的観点で把握し、それは「自らの自分の心の動きを心理的に理解」し、どのような対応をすれば、どのような心の動きを齎すのかを自らの心を用いて知ったことによるものです。

これを、コミュニケーション技術という者がいますが、実は「心の反応の動き」を知っているかどうかによるものです。つまり鍛え上げられたテクニックというものではなく、初めから人の中にあるものです。それを知っただけなのです。

つまり、貴女は既に知っているのです。

- このような対応をされれば嬉しい…。

- このような対応をされればイライラする…。

- このような対応をされれば信頼したくなる…。

- このような対応をされれば反抗したくなる…。

- このような対応をされれば連絡を取りたくなる…

そして

貴女は、自分がどのような対応をすれば自分が不利な立場となることも知っているのです。

- このような対応がトラブルを招く…。

- このような対応をすれば軽く見られる…。

- このような対応が自分の立場をおとしめる…。

- このような対応をすれば後で仕返しをされる…。

- このような対応をすれば相手をイライラさせる…。

今回の内容は、実際に銀座の現場で使われている接客の極意を、厳選して30項目にまとめました。形式的なマナーではなく、人間関係の主導権、距離感、心理的影響力を生む具体的な行動や考え方を紹介致します。

そして、これらの知識は、銀座の高級クラブに限らず、たとえば、美容業界、各種営業、カウンセリング、マネジメント、私生活も含め、あらゆる対人シーンに応用可能です。接客に携わる人はもちろん、日常の人間関係をより良くしたいすべての人に役立つ内容となっています。

是非、ご一読ください。

「この人は何を言っても大丈夫」と思われた瞬間、扱いは雑になる

相手の言葉や態度に、たとえ不快なものが含まれていても、いつも笑顔でうなずいていると、相手は無意識に学習します。「この人には、何を言っても平気なんだ」と。不本意ながらそう思われてしまって、ストレスを感じる人が少なくありません。

もちろん、楽しい話や共感できる内容には笑って応じていいのです。

ただ、無神経な発言や、自分の気持ちにひっかかる言葉にまで反応せずに流してしまうと、「境界がない人」と見なされてしまいます。

決して感情的に怒る必要はありません。

「それはちょっと違うかな」「今のはあまり好きじゃないな」など、軽くでも反応を示すだけで、相手は「この人には線がある」と感じるようになります。この境界線を知らせることが最も重要です。

信頼される人は、怒る人ではなく、「どこまでなら受け入れるか」をちゃんと伝えられる人です。

何も言わずに我慢してしまう人ほど、雑に扱われやすくなってしまいます。

押しに弱い人や、言い返せない人ほど、まずは「それ、ちょっと苦手です」と一言返す練習から始めるのが効果的です。

「あえて話しかけない時間」を意図的に作れる人は、人間関係の主導権を獲得しやすい

いつも自分から話しかけていると、「相手に合わせる人」という印象を持たれやすくなります。これは、相手のペースに巻き込まれている状態です。

一方で、たとえ自分が相手に好意を持っていたとしても、「今日は話しかけるのを控えよう」と落ち着いて行動できる人は、「自分の判断で関わっている人」として見られます。

そのような姿勢は、「この人は落ち着いていて、自分の意思で行動している」と相手に伝わりやすくなります。

人間関係の主導権は、常に自分から動く人ではなく、「動くかどうかを自分で選べる人」のほうに集まりやすくなります。

特に女性の場合、「相手に合わせる」よりも「自分がどう関わるかを決める」という感覚を持つことで、関係の流れを自分の手に取り戻しやすくなります。

相手の発言をすぐに肯定すると、主導権を握れなくなります

たとえば相手が話した直後に「そうだね」「いいと思う」とすぐ返すと、その時点で相手が会話の流れを握ってしまいます。

なぜなら、すぐに肯定されることで、相手は「自分が主役だ」と感じ、そのままの流れで話をリードしやすくなるからです。

もちろん、相手に気分よく話してもらいたいなら、それで問題はありません。

ただし、自分が会話の流れをつかみたいなら、肯定のタイミングを少し遅らせるのが効果的です。

少し考える間をつくってから「たしかに」と返すだけで、「この人は自分の考えを持っている」と思われやすくなります。

すぐに同意するクセがある人は、相手によっては「従ってくれる人」と見なされてしまうこともあるので注意が必要です。

反応をほんの数秒遅らせるだけで、相手からの印象が大きく変わることがあります。

相手に「言い訳の余地」を与えない人は、関係が長続きしません

たとえ自分の言っていることが正しくても、相手を追い詰めるような言い方をすると、相手は疲れてしまいます。

「この人には何を言っても無駄だ」と思われてしまえば、そこから先は距離を置かれてしまうこともあります。

人間関係をうまく保つには、相手が自分なりに納得できる「逃げ道」を残しておくことが大切です。たとえば、あえて言葉をはっきり言い切らず、相手の判断にゆだねるような言い方をすることで、相手は気まずさを感じずにすみます。

本当に大人の余裕がある人は、「言い負かすこと」よりも、「相手の立場を守ること」を選びます。それは、「あなたのことを思って、余裕を渡しているよ」という無言の気遣いでもあるのです。

人は「雑に扱った相手」より、「丁寧であろうと無視した相手」に強い悪意を抱きます

雑に対応されるよりも、あからさまに意図的な無視をされたときのほうが、相手の心には深く残ります。つまり、まったく反応がないよりも、多少雑でもリアクションがあるほうが、まだマシなのです。

雑談でもビジネスでも、「一度受け止めてから無視する」という対応は、最も警戒される行為です。それは「あなたを値踏みしていますよ」というサインとして伝わってしまうからです。

表面的な優しさよりも、「この人は、相手を一瞬でランク付けしない人だ」と感じさせる態度のほうが、はるかに信頼を生むのです。

つまり、「無視」や「関心がないそぶり」は、相手にとって最大級の悪意として受け取られ恨まれる要因をつくります。

なぜか相手が緊張感を持つ人は、何が違うのか

「この人に会う前に、少し準備しておこう」「なんとなく姿勢を正したくなる」そんなふうに思わせる人は、特別なことを言わなくても、人間関係を有利に進めることができます。

理由は、たとえば相手があなたに会う前に、身だしなみを整えたり、少し緊張したりするのは、「以前あなたから厳しく注意されたことがあるから」ではありません。そうではなく、「この人の前では、だらしなくしていたくない」「しっかりした自分でいたい」と、相手に自然に感じさせるような空気を、あなたが持っているからです。

つまり、相手が自ら良い姿勢を取るのは、あなたの態度や指摘ではなく、相手があなた自身の在り方に影響を受けているということです。このように、言葉ではなく「存在そのもの」が相手に良い変化を促すと、信頼や敬意の土台が静かに築かれていきます。

「私はこうありたい」という理想を日々意識しながら行動している人は、その意識がにじみ出るように、周囲にも伝わるのです。尊敬できる人はこのような要素を出していますね。

その場にいる人より、「今ここにいない誰か」を大事にする人は信用されません

無意識のうちに「上司がこう言ってたんだけど…」「彼氏がこういうタイプで…」といった言葉で、今ここにいない誰かの話を持ち出してしまう人がいます。しかしそれは、無意識に目の前にいる相手を軽く見ている態度として受け取られてしまいます。

聞いている側は、自分よりも「その場にいない第三者の視点」を優先されたと感じ、知らず知らずのうちに距離を取るようになります。

自分のことを尊重されていないと誤解させてしまうわけです。

信頼される人は、「今ここにいるあなたが中心」という姿勢を徹底しています。そういう姿勢が、結果的に「誠実に接してくれた」と受け取られ、人間関係を良好なものにします。

その場にいる相手こそが主役であり、最も意識を向けるべき存在です。

「理解したふり」をせずに、あえて聞き返すことで距離が縮まります

多くの人は、無意識かどうかはさておき「なんとなくわかったふり」をして会話を終わらせてしまうことがあります。

しかし、本当に信頼関係を築ける人は、たとえば「ごめんね、詳しく教えてくれると嬉しい」と、あえて聞き返すことを実行します。決して流したり、めんどくさがりません。または、そういう一言を伝える勇気を持っています。

理解しようとする姿勢は、共感よりも強い「信用」を生みます。特に、他の人が遠慮して聞けないようなことを、丁寧に聞く人は、密かに信頼を得ることができます。

この行動は、「私はあなたのことが大切なので、しっかり興味を持っています」という無言のメッセージとして伝わります。

相手が「話した内容」よりも、「話さなかった内容」をあとで拾って返すと信頼されやすいです

その場で流された話題、言いかけてやめた言葉、さらっと見過ごされた感情。

こうした「話さなかった内容」を、後日や別の機会にさりげなく拾って返すことで、相手の心に強く残る印象を与えることができます。

たとえば、「あのとき言いかけてやめたこと、あれって大丈夫だった?」というような一言は、「この人はちゃんと見てくれていた」と強い信頼を生みます。

直接的な共感の言葉よりも、「記憶の深さ」と、鋭い「観察力」を示すほうが、関係性に大きな影響を与えるからです。

これは親しさの度合いではなく、「どう気づかれたか」で差がつく人間関係の大事な心理的な反応です。

人間関係の上手な人は、2人でつくった会話の流れや雰囲気を、時間が経っても自然に続けることができます。反対に、うまくいかない人は、その場限りで終わらせてしまい、知らないうちに距離を作ってしまいます。

相手が「同じ話を2回した」ときこそ、態度を一段上げるべきです

人は無意識のうちに、「本当はわかってほしいこと」を繰り返し話すものです。1回目は様子を見ていて、2回目にようやく本音が出てくる、というケースも少なくありません。もちろん過去に話したことを忘れたことで、同じ内容の話をしてしまうという人もいるでしょう。

しかし、いずれにせよ、同じ話をされたときに「それ前にも聞いたよ」と返すのではなく、「ああ、それ、やっぱり気にしてるんだね」と受け止めることで、相手の心にある信頼スイッチが入ります。

「繰り返し」を流さずに丁寧に受け止める人は、相手に深い安心感を与えることができます。

会話の中で「笑わないポイント」を持っている人は、芯のある人として見られます

どんな話題にも笑って受け入れる人は、一見すると感じがよく、好かれやすい印象を与えます。しかし同時に、「この人は自分の判断基準がないのかもしれない」と思われてしまうこともあります。

信頼を得やすい人は、笑えない部分があった際に、たとえば「それはちょっと違うと思います」「それはあまり笑えないですね」と、一瞬だけでも場の空気を止めるような「反応の境界」を持っている特徴があります。この「ここで止まる」というポイントが、相手の記憶に残り、「この人には揺るがない部分がある」と認識されるのです。つまり侮れない存在に見られるのです。もちろんシーンによっては使えないことはあると思います。

いずれにせよ、同調するよりも、「自分はここだけは流さない」という姿勢を見せる人のほうに、周囲の空気は自然とついていきます。

つまり、どんなときも愛想笑いをしないことが、自分の軸を伝える手段になります。

場の「雑談の方向性」を変えられる人が、実権を持ちやすい

雑談の中で流れを変えた人が、その場の実質的な支配者になることがあります。

たとえば「ところでさ」と一言挟んで話題を変えたときに、他の人たちがその新しい話に乗ってきたとしたら、その瞬間に主導権や主役の移動が起きているのです。

大切なのは、「うまく話すこと」ではありません。

「会話の流れをどの方向へ向けるか」を操作できるかどうか、そこに本当の力があります。

そしてその変化が自然に見える人ほど、その場全体をコントロールしている存在として認識されます。つまり注目を集めます。

この技術は、経験を積んだ人の中には当たり前のようにできる人が多くいます。ただし、新人がいきなりこれをやると、生意気な印象を与えることもあります。あらかじめ信頼関係を築いておくことや、日頃の立ち位置づくりが前提になります。

「それ、誰かも言ってた」と返す人は、自分の影響力を無意識に下げています

会話の中で「それ、○○も言ってたよ」などと、話題を他者の発言に結びつける人がいます。こうした返しは、「自分の言葉だけでは意見を支えられない人」として見られてしまうことがあります。

相手は、「この人自身の視点ではなく、どこかから借りてきた言葉なのだな」と判断し、その分評価を下げる傾向があります。

会話の重心は、誰が言ったかよりも、「自分がどう納得して話しているか」にあります。他人の名前や発言を出せば出すほど、信頼はその人ではなく、自分以外の「外側の人」に分散されていくわけです。つまり自分の存在を薄くしてしまうというわけです。

あくまでも、自分の経験に含めた内容を話すべきです。

自分が話した内容を先に「オチづけ」してしまう人は、軽く扱われやすくなります

会話の中で、「まあ、どうでもいいけどね」や「なんか変な話だけど」といった言葉を添えて、自分の話にあらかじめ軽いオチや保険をつけて締めてしまう人がいます。これはつまり、「この話は重要ではないので、真剣に聞かなくてもいいですよ」という許可を、相手に出してしまっているのと同じです。

自分の言葉の価値を自ら下げてしまうことで、本来はしっかり聞いてもらうべき話が、「聞き流してもいい話」へと変わってしまいます。

言葉の重みは、内容そのものよりも、最後にどれだけの確信や姿勢を込めて締めくくったかで決まります。だからこそ、自分の話には自信を持って届けることが大切です。

保険をかける必要はありません。うまく伝わらなかったとしても、そのときはそのときです。

「無難に共感する」より、「違う視点を挟んでから肯定する」人が信頼を得ます

会話の中で、相手の意見にすぐ「わかる」「それ正しいよね」と返すのは、安心感や好印象を与える点では効果的です。特に初対面や上下関係のある場面では、共感は関係の潤滑油として機能します。

しかし、関係が長くなるにつれ、単純な共感ばかりでは「この人は深く考えてくれない」「ただのイエスマン」と受け取られることがあります。共感の姿勢だけで会話を進める人は、自分の意見を持たない人と見なされ、対等な存在としての印象を築きにくくなるのです。

一方で、「そういう考えもあるよね。でもこういう視点からも見られるかも」といった形で、いったん距離を置いた上での同意を示す人は、「自分の意見も持ちつつ、相手を理解してくれる人」として信頼されやすくなります。

これは、相手を頭ごなしに否定するのではなく、「違う角度からの補足」を経て、納得を深めるスタイルです。すぐに迎合せず、あえてひと呼吸置くことで、「この人は考える力がある」と印象づけることができます。

これは、媚びずに対等な人間関係を築くための基本的な構造ですが、相手の性格によっては「否定された」と感じることもあるため、言い方やタイミングの見極めが重要です。

自分の話を止められたときの態度で、その人の立場が確定します

話している途中で割り込まれたり、話題を急に切り替えられたりしたとき、そのまま黙ってしまう人は、その場での優先順位を下げられてしまいます。一方で、「あ、それ、ちょっとだけ続けてもいいですか?」と一言添えて話を戻せる人は、「話す権利を取り戻した人」として場に認識されます。

割り込まれること自体は問題ではありません。

大切なのは、その後に自分の会話の権利を取り戻すことができるかどうかです。それが、その空間における自分の立場を決定づけます。

この言い方を使う場面の見極めは重要です。特に「この人には主導権を渡してはならない」と感じる相手がいるときなどに有効です。あくまでも自然に丁寧に取り戻すには場数も必要ですね。

冗談に一度だけ「真顔で返せる人」は、会話の主導権を握りやすくなります

誰かが冗談を言ったとき、いつも笑って流してしまう人は、「ノリを合わせるだけの人」として受け取られがちです。もちろんそれが悪いわけではありませんが、相手のペースにずっと乗っていると、存在感や主導権は持ちにくくなります。

そこで有効なのが、一度だけ冗談に対して真顔で返してみることです。たとえば、相手が軽口を叩いたときに、すぐ笑わず、ほんの少しだけ真剣なトーンで返してみる。すると、その一瞬で場に軽い緊張感が生まれます。

この一手によって、「この人はノリだけでは通用しない」「空気を引き締められる人だ」という印象を残せるのです。

全体の空気を壊さない程度に、あえて1回だけ空気を止められる人は、自然と「場の重心」を自分のほうへ引き寄せることができます。

相手の反応を見ながら試してみると、関係性のバランスや自分の立ち位置を把握するヒントにもなります。

誰とでも仲良くしている人は、必ずどこかで「下の立場」になります

誰にでも愛想よく接する人や、距離感なくフラットに関係を築こうとする人は、一時的には好感を持たれるかもしれません。しかしその姿勢は、「どこにも深く属せない人」「自分の軸を持たない人」として見なされやすくなります。

八方美人は八方塞がりという言葉があるくらいですから。

誰とでも話せるということは、裏を返せば「誰にでも合わせられる人」だという印象につながり、主張が薄い存在と受け取られてしまうのです。

一方で、強い人間関係を築いている人ほど、「誰とでも付き合わない」「不快な人とは距離を取る」くらいの明確な線引きを持っています。どんな人と関わるかというよりも、「どんな人とは関わらないか」という基準こそが、その人の信頼感を形づくります。無論、あからさまに距離感を広げるのはオススメできないことは言うまでもありません。

ただし、「どこにも属さないことを自らのスタンスとして貫く」のであれば、それもまた一つの強い立ち位置です。

「話を切り上げる権利」を先に使う人が、会話の主導権を持ちます

会話の終わり方は、多くの場合「先に切った方が上の立場」として認識されやすくなります。なぜなら、会話を続けるかどうかの判断権が「相手にある」と感じた瞬間、主導権が相手に移るからです。

そのため、関係を対等に保ちたい、もしくは立場を下げたくないのであれば、「いつ会話を終えるか」という主導権を相手に委ねないことが重要です。

雑談でも、ビジネスの会議でも、先に話を締めた側がその場の空気や流れを定義することになります。

「この話は終わり」など。これは、恋愛事情でもよく見られる構造です。

目の前の人の「セルフイメージ」を肯定する人は、信頼されます

人は、自分がなりたいと思っている像を見抜いてくれる人に対して、強く心を開く傾向があります。それは自分をそのように見てくれているといった、最高の自分を見てくれているからです。そのため、たとえ能力や見た目を評価されたとしても結果的に心に響きません。たとえば「◯◯さんって、自分にブレたくない人でしょ」「あなたは◯◯のような大人物になる」などと、相手の内側に持っている理想の設定や、ゴール地点の自分を肯定されたときに、無意識に相手を尊重するようになります。進化した自分の理想像を現段階で肯定してくれている存在を無碍にできないのです。

この相手のもっている「自己像の代弁」ができる人は、人間関係を有利に進める鍵を握ります。

相手の中にある「自分が望む人物像」を肯定されることは「応援」されたも同然なのです。

先に「こだわり」を口にした人が、その場の空気をつくります

たとえば、「この温度が好き」「私はこの服しか着ない」「こういう言葉は使いたくない」といった、自分なりのこだわりや基準を先に口にした人がいると、その人の好みが「その場の基準」になりやすくなります。

なぜなら、相手が特に主張しないままだと、自然とそのこだわりに合わせる形になるからです。つまり、その空間で「基準」を握るのは、「自分のスタイルを最初に出した人」ということです。

これは主導権を握るうえで非常に有効で、人間関係や接客、ビジネスの場でも同じ構造が見られます。

たとえば、「シャンパンがないと落ち着かない」と口にしていた高売上ホステスがいたそうですが、それを聞いた周囲は自然と彼女にシャンパンを用意するようになったという話があります。

相手の「考え方のミス」をすぐに指摘する人は、自分の立場を下げています

人の会話中に「それは違うよ」とすぐに指摘したり、論理の誤りをその場で直す人は、一見すると頭の良い印象を与えるかもしれません。しかし実際には、会話の空気や場の流れをコントロールできていないという意味でもあります。

本当に人間関係の主導権を握れる人は、その場では反論せず、後から丁寧に補足します。「あのときの話だけど、実はこういう見方もあるんだよね」と、相手の立場を尊重しながら伝えるのです。そうすることで、知性だけでなく余裕のある印象を残すことができます。

その結果、相手からは「この人は場の空気を壊さずに、正しさも大事にできる人だ」と感じられ、自然と一段上の立場として見られます。

ただし、仕事の報告や会議のように「正確さが求められる場」では即座の修正が必要な場合もあります。また、「言葉のミス(言い間違い)」と「思考のミス(考え方のズレ)」はまったく別物として考える必要があります。

指示がなくても動ける人は、相手を「気を使う側」に変える

何かを頼まれてから動く人は、どうしても「指示がないと動けない人」として見られがちです。その結果、相手からは「この人には指示してもいい」「扱いやすい人」という印象を持たれやすくなります。

一方で、相手に何も言われなくても先回りして準備していたり、起こりそうなトラブルを事前に潰しておける人は、無言のうちに「この人には雑な対応はできない」と思わせる力を持ちます。

その瞬間、相手は自然とあなたに対して気を使い始めます。つまり、上下関係が逆転したり、少なくとも対当に近づきます。

これは、おもてなしの本質とも重なります。言われたからやるのではなく、言われる前に察して動くこと。それだけで、あなたの立場は確実に変わります。

信頼される接客は体験で語る事が大事です。抽象的な話だけでは人の動きは鈍ります

自分について語る場面で、「昔こう思った」や「価値観的に〜」といった抽象的な話だけをする人は、思考の安全領域にとどまっていると見なされがちです。

一方で、「実は一度だけこういう失敗があって」と体験ベースで話す人は、自分のデータを相手に預けた存在として受け取られます。

人は、リスクを伴う自己開示にもっとも強く反応します。

知性ではなく、自分の記録を見せようとする姿勢こそが、信頼を生むのです。

自分の物語を含めることで、言葉にリアルな重みが加わります。

早口になる人は、「自分の価値に自信がない」と無意識に伝えてしまっています

人は、会話の中で自信がないときほど早口になります。

早口になる理由の多くは、「情報量で相手を納得させよう」としているからです。しかし実際には、聞き手に考える余地を与えない話し方は、「評価されるのが怖い」「間を与えたくない」という心の動きを表しており、相手は無意識に自信のなさの現れだと受け取ってしまうことがあります。

一方で、話すテンポがゆったりしている人は、途中で遮られることすら前提にした余裕を持っているため、「簡単に扱えない人」「堂々とした人」という印象を自然に与えます。

話すスピードには、その人の自己評価がそのまま出ます。どんなに内容が正しくても、テンポが落ち着いていないと、相手の反応は浅くなる傾向があります。

「自然に仕切れる人」は、全体の空気を制する力を持っています

たとえば、打ち合わせや会話が中だるみしてきたとき、誰もがなんとなく迷っているとき。

そんな「空気が緩んだタイミング」で、「じゃあ、少し整理すると…」と自然に全体を仕切れる人は、目立たなくても強い影響力を持ちます。

常に仕切っている人ではなく、普段はあまり前に出ない人がこのように空気を締め直すと、「ここぞという場面で動ける人」という印象が強く残ります。

重要なのは、「仕切る」という行動そのものよりも、「仕切るタイミングの見極め」です。

この判断が的確な人は、全員の記憶に残ります。その場の空気ごと整えてしまうような力を発揮できるのです。

銀座のママのように、場を動かす力を持つ人は、実はこの「空気の見極め」に非常に長けています。

「誰と話すかを自分で選んでいる」という雰囲気を持つ人は、黙っていても主導権を確保します

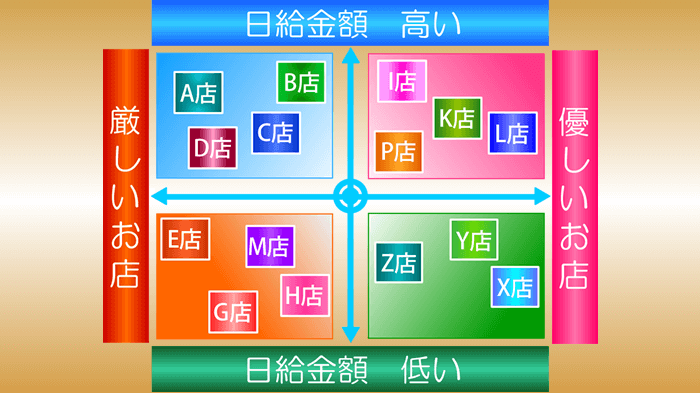

銀座の高級クラブのような人間関係の濃い現場では、「誰とでもフラットに話す人」は一見好印象に見えますが、裏を返せば「誰とでも関わる=選ばない人」として扱われがちです。その結果、場に支配されやすくなり、自分のポジションを守りにくくなります。

一方で、「この人、誰とでもは喋らないんだな」という空気を自然に出せるホステスは、周囲から「選ぶ側」として見られ、無言でも一段上の立場を確立します。

もちろん、あからさまに人を無視したり冷たく接する必要はありません。

大事なのは、誰に対してもニコニコせず、自分の会話相手やタイミングを「自分の基準で選んでいる」と感じさせる空気の作り方です。

たとえば、売上トップのホステスが、全員に平等に話しかけることはありません。

必要な人にだけ的確に関わり、そうでない相手には愛想よく受け流します。そのスタンスが、「この人は場を支配している」という印象を与えるのです。

新人の中には「誰にでも全力で対応してしまう」タイプもいます。新人なので仕方がありませんね。ですがその姿勢が「扱いやすい人」として見なされ、損な立ち位置に固定されるケースもあるため注意が必要です。そういう仕組を知っておいても良いでしょう。

「謝る前に理由も説明できる」人は、信頼も主導権も失わない

何かミスや不都合が起きたとき、いきなり「すみません」と謝ると、その瞬間に「この人が悪い」という構図が固定されてしまいます。

一方で、「実はこういう状況で、こう判断して動いていました」と先に背景や判断の流れを伝えたうえで謝る人は、「この場をつくる側」として見られやすくなります。

大事なのは、謝る順番です。

先に「自分の立ち位置や状況」を共有してから謝ることで、相手との上下関係や責任の重さが自然に調整されるのです。

つまり、結果的にうまくいかなかったことを詫びるにしても、「こう考えて行動していた」という説明があるだけで、信頼も主導権も失わずに済むということです。

あえて全部を話さない人の方が、関係の主導権を持てます

「まあ、いろいろあったよ」などと曖昧に返す人は、相手に想像させる立場に立っています。つまり、「自分が話す側」ではなく「相手に考えさせる側」にいるということです。

ほとんどの人は、「きちんと説明しなきゃ」「誤解されたくない」と思って、自分のことを細かく話します。でも、関係をリードできる人は、「あえて全てを話さないことで、相手に主導権を渡さない」ことを知っているのです。ただし「もったいつけやがって」と思われるのは禁物です。つまりそう思われる前に切り上げるわけです。

沈黙したり、わざと詳しく話さなかったりするのは、「情報を渡さない=相手をコントロールできる」という意味になります。

相手の「名前を呼びかけない人」は、関係の主導権を取りやすい

人の名前を頻繁に呼ぶ人は、「自分が相手を呼びかける側」に回っている=下手に出る構造になりやすい。

一方で、あえて名前を呼ばずに会話を続けられる人は、「対等かそれ以上」の立場を自然と築きやすい。これは距離を詰める技術ではなく、「距離を支配する側に立つ」という空気の操作となります。

相手に対して名指しを避ける人は、「全体を動かす側」に見られる。

もちろん、報酬が絡む仕事、接客業、においてはこの知識を活用することは難しい。一方で恋愛での主導権を握る人はこの知識を意図的に活用している人が多い。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

銀座の高級クラブで一流と呼ばれるホステスたちは、言葉にしない空気や一瞬の間にまで心を配りながら、信頼という通貨を獲得し続けています。今回ご紹介した「30の接客知識」は、そうした現場で磨かれてきた本質的な人間関係の知恵です。

これらは決して特別な世界だけのものではなく、美容業、販売職、営業、サービス業はもちろん、プライベートな人間関係においてもそのまま活用できます。重要なのは「うまくやること」ではなく、「丁寧に関わろうとする姿勢」でもあります。

どれもすぐに実践できる内容ですので、ぜひ保存して、必要なときに見返してみてください。信頼は、一つひとつの小さな態度から生まれます。